「マイホームがあれば、家族はもっと安心して暮らせる」「子育てにはやっぱり持ち家がいい」など、こうした声は多くの家庭で聞かれますが、それは本当に根拠のある話なのでしょうか。

この記事では、株式会社LIXIL住宅研究所が2025年2月に実施した『キッズデザイン思想に関する意識調査』(対象:20〜40代子育て世代、n=1000)をもとに、持ち家と幸福度の関係を解説していきます。

心理的な安心感や経済的な安定を持ち家がどのように支えているのか、幸福度の高い家庭に見られる共通点とは何か、新築の持ち家とマンションでは、満足度にどのような違いがあるのか、などの疑問を解き明かす内容となっています。

これから持ち家を建てたい方や購入を検討している方にとって、家族の幸せを育むヒントが見つかるでしょう。

1.持ち家は本当に幸せを運ぶのか?データで見る住まいと幸福度の関係

住宅と幸福度の関係は、昔から多くの人が関心を寄せてきたテーマです。

では、実際に人々はどのように感じているのでしょうか。ここでは、調査結果をもとに、持ち家と幸福度の関係を詳しく解説します。

持ち家と幸福度の関係

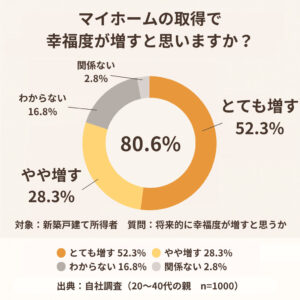

新築戸建てを保有している人を対象にした「持ち家によって将来の幸福度が増すと思いますか?」という問いに対する回答では、「とても幸福度が増すと思う」52.3%、「少し増すと思う」28.3%と、合計80.6%が「持ち家は幸福度を高める」と肯定的に評価しています。一方で「わからない」は16.8%、「関係ない」はわずか2.8%でした。

これは、持ち家が心理的な安定や家族の安心感に強く結びついていることを示しています。

持ち家は単なる住まいではなく、「自分の場所がある」という安心感をもたらし、幸福度を押し上げる要因として働いていると考えられます。

さらに、住まいは単なる「箱」ではなく、心の豊かさを育む基盤であり、快適で安心できる持ち家が、日々の生活に幸福感をもたらしていることがわかります。

2.子育て世代はなぜ家を建てるのか?!〜子育て世代の住宅購入に関する意識調査〜

子育て世代が新築戸建て注文住宅の購入を考える背景には、どのような意識があるのでしょうか?

ここでは3年以内に住宅購入を検討している人の調査結果をもとに、家を建てる理由を明らかにしていきます。

最も多い理由は「自分の家が欲しい」の57.9%

調査結果の中で最多回答となったのは「自分の家が欲しい」という声で、全体の57.9%を占めました。

これは、賃貸住宅では叶えられない自由な空間づくりや、持ち家による安定感を求める傾向が強いことを示しています。

「自分の家」を所有することが、人生の節目や家族の未来を形づくる大切な選択肢として意識されているのです。

次に多かった理由は「家族が安心して暮らせるから」で46.4%にのぼりました。

子育て世代にとって、安心・安全に暮らせる住まいは何よりも優先される要素です。

防犯面や耐震性、健康を守る住環境へのニーズが高いことが背景にあります。

調査結果から、家族や子育てに関する回答が多く、子育て世代にとって家づくりは家族の幸せを願う気持ちと強く結びついていることがわかります。

住宅購入は単なる居住空間の確保ではなく、家族のライフプランに直結する大きな決断です。

3.新築戸建て VS マンション、幸福度と満足度が高いのはどっち?

同じ家でも、暮らし方や住む場所によって「感じる幸せ」は大きく変わります。

新築注文戸建て住宅に住む人とマンション居住者の幸福度を10段階で評価した調査では、幸福度や家への満足度が違うことが明らかになりました。

持ち家の幸福度が高いワケとは?

生活全般に対する幸福度を聞いた調査結果では、新築戸建てに住む人々は特に高い幸福度を感じていることがわかりました。

新築注文住宅に住む人々の幸福度の平均は6.9点で、9点以上をつけた人の割合は24.5%に達しています。

一方、マンションに住む人々の平均は6.6点、また新築注文住宅検討中の人々の平均は6.7点で、それぞれ9点以上をつけた割合は10.8%と15.7%でした。

この結果から持ち家は幸福感を抱く人が多い住まいであると言えます。

住まいへの満足度における違い

次に、家そのものへの満足度を見てみると、新築戸建ての平均7.1に対し、マンションは6.7となっており、戸建ての評価が上回っています。

さらに9や10の高満足度層に注目すると、戸建ては23.5%に達し、マンションは11.3%と半分程度にとどまる結果でした。

戸建ては「家に満足している」と強く感じている人の割合が圧倒的に多いことが特徴です。

背景には、ライフスタイルに合わせた設計自由度や家族に合った暮らしの形を実現しやすいという点が考えられます。家は生活の舞台であると同時に、子どもの成長を見守り、家族が安心して過ごせる場でもあります。持ち家はその期待に応えやすい住まいだといえるでしょう。

4.幸福度6.7!子育て世代の幸福度は日本人の平均以上

20代から40代の子育て世代を対象とした生活全般の幸福度を10段階測る調査では、平均値が6.7となり日本全体の平均6.1(ワールドハピネスレポート2024)を上回る結果となっています。

これは子育て世代の幸福度が全国平均よりも高いことを示しています。

子育てが幸福度を押し上げる理由とは?

子育て世代の幸福度が高い理由として、子どもを持つことで得られる「成長を見守る喜び」や「幸福な時間の増加」が挙げられます。調査結果では、27.2%が「成長を見守る喜び」を感じ、20.1%が「幸福な時間が増えた」と実感しています。

こうした小さな体験が日々の中で積み重なり、幸福感を高めていることがわかります。さらに、子どもの存在が家族間のコミュニケーションを活発にし、家族全員で過ごす時間の質を高めることが、全体的な幸福度の向上に寄与していると考えられます。

特に、若年層の子育て世代にとっては、持ち家という安定した住まいが、より強固にその幸福感を支える基盤となっていると言えるでしょう。

海外との比較で見える日本の特徴

一方、海外の研究では異なる傾向も見られます。

OECD22か国を対象とした調査では、アメリカやアイスランドでは「子どもを持つと幸福度が下がる」との結果が報告されています。

この違いは、社会制度や文化的背景の影響が大きいと考えられます。

日本では、子どもを持つことが家庭の幸福感につながると肯定的に捉える傾向が強いことが、調査結果からも伺えます。

日本の子育て世代が比較的高い幸福度を維持できている背景には、家族との関係性を重視する文化や、家庭内での絆を大切にする価値観があるといえるでしょう。

そのため、家族と過ごす時間に幸福を見出す傾向が強い日本では、子育て期における持ち家が心理的安定を支える重要な役割を果たしていると考えられます。

5.心と体の健康、そして家族。現代人が幸福を感じるための重要な要因とは?

幸福度を高めるために重要だと考えられている要因で、最も多かった回答は「心の健康」です。

多くの人にとって、幸福を支えているのは収入や財産といった物質的な要素ではなく、心身の健康と家族関係であることが明らかになりました。

幸福に直結する「心の健康」と「信頼する家族」

幸福に影響する重要な要因の調査で、最も重視された項目は「心の健康」(25.2%)となっています。

これは日々のストレス管理や心の安定が大切であることを示しています。

次に選ばれたのが、「信頼できる家族の存在」(22.5%)で、安心感や孤独感の解消に寄与し、生活全般の満足度を引き上げています。

つまり、幸福度は精神的安定と家族の支えによって強く影響を受けるのです。

家族が信頼し合える環境は、物質的な豊かさよりも幸福度に大きな影響を与えることがデータからも裏付けられました。

健康と住まいの関係性

幸福を考える上では身体的な健康も欠かせない要素です。

調査結果では「体の健康」(13.7%)も3番目に多い回答となりました。

快適な住環境は良質な睡眠やストレスの軽減につながり、心身のバランスを整える効果があります。

日当たりや風通しの良い住まい、リラックスできる空間は心と体の健康をサポートする条件です。

6.幸せの半分は「家」がつくる?住まいが幸福度に与える影響力

暮らしに欠かせない「家」は、単なる生活の場にとどまらず、心の安らぎや家族との時間を育む大切な場所です。

では、人々はどの程度まで「家」が自分の幸せに関わっていると感じているのでしょうか。

ここでは、「幸福度に家はどの程度影響しているか」という調査結果をもとに住まいと幸福感の関係を探っていきます。

幸福度に家が与える影響

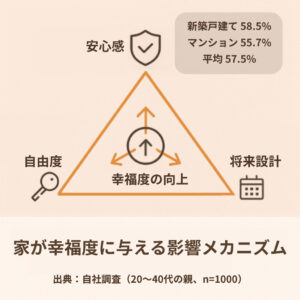

調査結果では、多くの人が「家は自分の幸福に大きく関わっている」と答えており、その平均は57.5%にのぼりました。

つまり、回答者の実感として、人生の幸福の半分以上が住まいに左右されていることになります。

家は心を休め、家族とのつながりを築く基盤であり、その存在の大きさが数字にも表れています。

居住形態ごとの幸福度と家の影響度を見てみると、マンション居住者の影響度が55.7%なのに対し、新築戸建を所有する人は58.5%と高く、戸建ての自由度や広さが幸福感を支える要因になっていると考えられます。

持ち家は「安心」「自由」「将来設計」という心理的価値を提供し、日常生活を豊かにしているのです。

家づくり検討者に見える高い期待値

また、これから新築注文戸建を建てようとしている人の回答では、影響度が59.3%と高くなっており、家づくりそのものが未来の幸福を担う重要な投資と捉えられています。

間取りやデザイン、安全性などの選択肢が「家族の幸福をどう実現するか」と直結しているため、幸福度に対する期待値が他のグループよりも高まっているのです。

この調査結果から「家は幸福度に直結する」という意識は、建てる前が最も強いとも言えます。

この家を建てる前に得た期待を現実にするためには、後悔しない設計が不可欠です。

特に子どもが安心・安全に暮らせる工夫や、成長に合わせて柔軟に対応できる空間づくりといったキッズデザインの視点は、家族全員の幸福度を高めるうえで大切な要素です。

住まいが幸福の半分以上を占めるからこそ、家づくりには細やかな配慮が求められています。

7.現代の家族が本当に求める「家の役割」トップ3はなに?

「家」に求める役割を聞いた調査で、最も多かったのは「安心してくつろげる」でした。

次いで「家族が楽しく過ごせる」、そして「リラックスして休む」が続きます。

この結果は、「家」は単なる生活の拠点ではなく、精神的な安らぎや家族の時間を支える場として重要視されていることを示しています。

安心してくつろげる家がもたらす幸福感

住まいに求められる役割の中でも、多くの人が重視しているのが「安心してくつろげること」です。

調査では、26.5%の人がこれを最も大切なポイントとして挙げています。

家は心身の休息を確保する場であり、忙しい日常や育児の疲れを癒し、ストレスを解放できる空間であるからです。

その結果、家庭全体の幸福度は自然と高まります。

また、安心できる住まいは子どもの情緒の安定にもつながり、家族が安心して暮らせる基盤となります。

具体的には、断熱性や遮音性の高い住まい、ゆったりとしたリビングや静かな寝室などが「安心してくつろげる」環境をつくります。

これにより、家族がリラックスしやすくなり、毎日の暮らしに余裕が生まれるのです。

家族が楽しく過ごせる空間とリラックスできる場

「家族が楽しく過ごせる」(19.0%)や「リラックスして休む」(12.2%)という回答も多く寄せられています。

これらは、家が単なる寝食の場ではなく、家族がコミュニケーションを深め、心地よい時間を共有できる場所であることを意味します。

特にリビングやダイニングといった共有スペースは、家族の絆を強める場として機能します。

これらの結果から現代の住まいには情緒的な価値が重視されていると考えられます。

快適な照明や自然光を取り入れた設計、子どもが安心して遊べるスペースなどの工夫によって、家は「楽しい時間」と「癒し」の両方を叶える場所へと進化しているのです。

こうした「くつろぎ」や「癒し」を実現するための実例を知りたい方は、FAVO「リラックスして過ごしたい」も参考になります。

8.幸せは「おうち時間」にあり!子育て世代が最も幸福を感じる瞬間はいつ?

幸福を感じる時はどんなとき?という質問に対し、最も多く挙げられたのが「家で家族だんらん」となっています。

次いで「旅行やレジャー」、「子どもと家にいるとき」と続き、幸福の中心は「家庭」や「住まい」に深く関わる場面にあることが明らかになりました。

家族だんらんがもたらす幸福感

最も多かった回答の「家で家族だんらん」は52.9%の回答が集まっており、この結果は家庭内のコミュニケーションが幸福度に強く影響していることを意味しています。

食事や会話を通じて互いの気持ちを共有できる時間は、子どもにとっても安心感を与え、親にとっても育児や仕事の疲れを癒す効果があります。

こうした日常の時間こそが、特別なイベント以上に、家族の幸福を育む源になっているのかもしれません。

さらに「家族で美味しい食事」や「夫婦で家にいるとき」といった項目も上位に入り、幸福の形が「共に過ごすこと」に集約されていることが分かります。

何気ない時間こそが幸福の源泉であり、その多くが家庭内で完結している点は注目すべきでしょう。

だからこそ、家族のコミュニケーションを豊かにし、「最高の家族だんらん」を実現できる空間づくりが大切なのです。

実例や間取りのヒントは、FAVO「おうち時間を満喫したい」でも確認できます。

リビングの配置や採光の工夫、自然と家族が集まる動線づくりなど、日常のふれあいを大切にした空間設計のアイデアが詰まっています。

9.幸せな家族が暮らす家の3大条件とは?

「あなたに幸せをもたらしてくれる家の条件は何ですか?」という調査において、最も多く挙げられたのは「子育てがしやすいこと」でした。

続いて「家族でくつろげるリビング」「日当たりの良い部屋」がトップ3に入りました。

これらはいずれも家族が健康で安心して暮らすための基盤であり、同時にコミュニケーションや絆を深める要素であることが示されています。

子育てしやすい間取りが家族の幸福感を高める

子育て世代にとって「子育てがしやすい家」(31.3%)は最も重要な条件となっています。

親が安心して家事を行える環境は、子どもの安全性と親の心理的安定の両方を守ることにつながり、結果として家族全体の幸福度を押し上げます。

さらに、育児動線の効率化や、収納の充実といった子育てしやすい仕組みも、日常生活のストレスを軽減する重要なポイントです。

こうした工夫は、家族が一緒に過ごす時間をより快適にし、幸福感の実感を強めてくれるでしょう。

日当たりがつくるコミュニケーションと健康

次に回答が多かったのは「家族でくつろげるリビング」(29.5%)です。

リビングは家族の絆を深める中心的な空間です。広さや開放感に加え、自然に会話が生まれるレイアウトや家具配置が幸福感に直結します。

リビングは「家族の時間」を支える舞台であり、家づくりで最優先に検討すべき場所です。

同時に日当たりの良さも無視できません。

「日当たりの良い部屋」(28.1%)は3番目に多い回答が集まっています。

自然光は体内リズムを整え、明るく温かな空間は心理的な安心感をもたらします。

日照条件に配慮した間取りや窓計画は、暮らし全体を快適にし、毎日の生活に幸福感を与えてくれます。

なぜこの3条件が重要かというと、心身の健康・親子の対話・自立支援の三方向から幸福度を底上げするからです。

キッズデザインの視点から考えた、それぞれの条件を満たすための具体策は以下の通りです。

- 見守りやすいキッチン:対面キッチン+視線が抜ける腰壁高(約90~100cm)で、調理中も子どもの様子を把握できます。視線に入る位置にスタディコーナー配置することで、料理をしながら、子どもの勉強を見守ることができます。

- 自然光を取り入れる窓の配置:南面の大開口は冬季の日射取得に、東西窓は庇やルーバーで遮蔽し夏の過熱を抑えます。吹き抜けやハイサイドライトで奥行きまで光を届け、廊下やスタディコーナーも明るくします。

- 会話が生まれるリビング設計:ダイニング、リビング、スタディコーナーを三角形に配置し、目線が自然に交差する動線を作ることで、会話が弾む空間を実現します。ソファはテレビではなく家族の顔に向ける配置とし、円形/楕円形テーブルで視線の交差を増やします。

- 遊びと片付けが両立する仕掛け:リビング隣接のキッズコーナー(畳2~3帖)にオープン収納を計画し、「出す→遊ぶ→戻す」が短い動線で完結させます。低い棚・ラベリングをすることで自分で片付けをしやすくします。

「自然の光と風を感じながら、のびのび子育てしたい」「日々の暮らしを丁寧に楽しみたい」——そんな思いに寄り添った住まいの実例が、FAVO「丁寧な暮らしに憧れる」で紹介されています。

広々とした中庭や開放感のあるLDK、子育てや家事のしやすい生活動線、そして安心を支える設計など、家族と過ごす日々を心地よくするヒントが詰まっています。

10.幸せに暮らせる年収は?理想と現実のギャップに注目

「どのくらいの年収があれば幸せに暮らせるのか?」という問いは、多くの家庭が抱える疑問です。

調査からは、理想と現実のあいだにギャップがあり、その差が家計の悩みや暮らしの満足度に直結していることが浮き彫りになりました。

ここでは、そのギャップをどう埋めるか、家づくりの工夫とともに解説します。

理想と現実の世帯年収の差

調査では、「幸せに暮らせると思う手取り世帯年収」の平均は1,015万円である一方、実際の手取り世帯年収の平均は724万円でした。

つまり、理想と現実のあいだには約300万円のギャップが存在します。

ただし、お金と幸福の関係は単純ではありません。

「お金がたくさんあるほど幸せだと思う」は60.2%に対し、「生活に困らない程度でよい」(27.7%)や「お金と幸福は関係ない」(7.2%)を合わせると、3割超が“必ずしも比例しない”と考えています。

この結果は、年収だけが幸福の指標ではないことを示唆します。

限られた予算でも、住宅の性能や設計を工夫すれば、暮らしの満足度(=幸福度)を高めることは可能です。

予算を抑えながら満足度を上げる家づくりのヒントとは?

「限られた予算でも、後悔のない家を建てたい」と考える方は多いのではないでしょうか。

持ち家の満足度を高めるには、コストだけでなく、暮らしの質に直結する下記のようなポイントを押さえることが重要です。

- 光熱費を下げる外皮性能:高断熱・高気密、樹脂サッシ、適切な日射取得・遮蔽でランニングコストを削減。

- 長く快適に住めるプラン:可変間仕切りや回遊動線でライフステージに柔軟対応。日常の移動距離を短縮し家事負担を軽減。

- メンテナンス性:耐久性の高い外装材・屋根材や、点検しやすい設備配置で将来コストを抑える。

- 居心地に効く設計:家族が集まるLDKの広がり、十分な採光・通風、適材適所の収納で「暮らしやすさ」を底上げ。

理想年収に届かなくても、住宅性能×設計の工夫で満足度は大きく伸びます。

家計と暮らしの“体感幸福度”を両立する家づくりが、これからの賢い選択です。

Lodinaでは必要十分な性能・仕様を賢く選び、コストと快適性のバランスを最適化した家づくりを提案しています。

無理のない予算で快適な住まいを実現することで、良質な睡眠やリラックス空間といった心身を整える要素を暮らしの中に取り入れることが可能になります。

11.「幸せな人」はなぜ健康なのか?住まいが心と体の健康に与える影響

調査結果からは、幸福度と健康度には明確な相関関係があることが示されています。

幸福度が高い人ほど「自分は健康だ」と答える割合が高く、逆に幸福度が低い層では「健康ではない」と自己評価する人が多い調査結果となっています。

これは、住まいや暮らしの環境が幸福感を高めるだけでなく、健康意識や実際の健康状態にも影響を与えていることを示唆しています。

良い睡眠を支える住まいの工夫

快適な睡眠は、心身の回復に不可欠な時間です。

調査で61.5%の人が「良い睡眠」を心身の健康に必要だと回答したことからも、その重要性が裏付けられます。

寝室の遮光性を高めるカーテンや、外気温に左右されにくい断熱性能、空気を循環させる通気設計などが、質の高い睡眠に直結します。

睡眠環境を整えることは、日中のパフォーマンスを向上させ、家族の笑顔や暮らしの充実度を支える基盤となります。

持ち家ならばリフォームや設計段階からこうした工夫を盛り込むことが可能であり、健康を意識した家づくりは幸福度を長期的に支える投資といえるでしょう。

リラックスを生み出す空間設計

「リラックス」が心身の健康維持に必要と答えた人は60.5%に上りました。

これは家におけるくつろぎの時間が、ストレス解消や心の安定に大きな役割を果たしていることを意味します。

リビングの広さや窓からの自然光、家族が自然に集まれる動線などは、リラックスできる空間づくりの基本です。

また、浴室や専用のリラックス空間を工夫することも効果的です。

お風呂での入浴やゆったり座れる空間は、心身を癒し日々の疲れをリセットします。

持ち家ならではの自由度を活かし、家族全員が心地よく過ごせる設計を実現することが、健康と幸福を両立するポイントといえるでしょう。

12.子育ては幸せ?データで読み解く喜びと責任

子どもを持つことは、家庭に新しい喜びをもたらす一方で、責任や負担も伴います。

調査データからは、日本の子育て世代が「幸福感の増加」を実感している姿が浮き彫りになりました。

ここでは、その背景にある数値をもとに、子育てと幸福の関係を探ります。

子どもを持つことで「成長を見守る喜び」と「幸福感」が増える

.jpg)

調査によると、子どもを持ったことで「成長を見守る喜び」(27.2%)、「幸福な時間が増えた」(20.1%)、「楽しい時間が増えた」(6.0%)といったポジティブな実感が上位を占めました。

「喜び」や「幸福感」は住まいの工夫次第で、さらに高めていくことが可能です。

特に、キッズデザインの視点を取り入れた持ち家なら、家族の時間を豊かにし、成長を見守れる環境を設計段階から実現できます。

- 成長に合わせて変えられる柔軟な部屋設計:子どもの成長に合わせて部屋の広さや仕切りを調整できる設計にすることで、子供の成長に合わせ部屋の形を変えていくことが可能です。

- 会話が生まれるリビング:家具配置の工夫をし、食事後や団らんの時間に家族が顔を合わせやすいように配置することで、より心地よい空間が生まれ、自然と対話が生まれる空間を作ります。

- 子どもの安全を守る設計:手の届かない場所に危険物をしまえる収納や段差の少ないフラットな床を作ることでより安心な環境で生活することが可能になります。

こうした工夫を重ねることで、家族の対話が増え、日常の小さな喜びが積み重なる住まいへと近づきます。

まとめ

.jpg)

この記事では、最新のデータをもとに、持ち家と家族の幸福の関係について見てきました。

持ち家は、心の安定や家族の安心感を育む場所として、多くの人の暮らしを支えています。

特に子育て世代にとっては、家で過ごす何気ない時間が、毎日の幸せにつながっていることが見えてきました。

そんな日々の喜びを大切に育てていくためには、家族のライフスタイルや価値観に合った住まいづくりが大切です。

心地よさと安心を感じられる空間があれば、家はもっと特別な場所になっていきます。

無理なく、自分たちらしく暮らせる住まいが、これからの幸せを支えてくれるはずです。

このような生活のお役立ち情報を、『Sodate』にて不定期配信しています♪

お施主様による建築レポートなど、見ごたえある記事もたくさん!

ぜひ一度覗いてみてください。

|

|